自由診療とは?保険診療との違いや注意点について詳しく解説

「自由診療」とは、公的医療保険が適用されない診療行為のことです。審美目的の美容医療をはじめ、保険診療で適用されない最先端の医療技術など、治療の幅を広げることができます。一方で、費用はすべて自己負担となり、高額になるケースもあります。

また、自由診療と保険診療を併用する「混合診療」は原則禁止されているなど、利用における注意点もあります。この記事では、こうした注意点に加えて、自由診療の特徴やメリット・デメリット、保険診療との違いについて、わかりやすく解説します。

INDEX

自由診療とは?

自由診療とは、公的医療保険が適用されない診療行為のことを指します。自由診療にかかる費用はすべて自己負担となるため、保険診療に比べると高額になりやすいのですが、保険診療では選択できない最新の治療法や、国内で未承認の医薬品の使用が可能となるため、治療の幅や選択肢は広がります。

自由診療と保険診療の違い

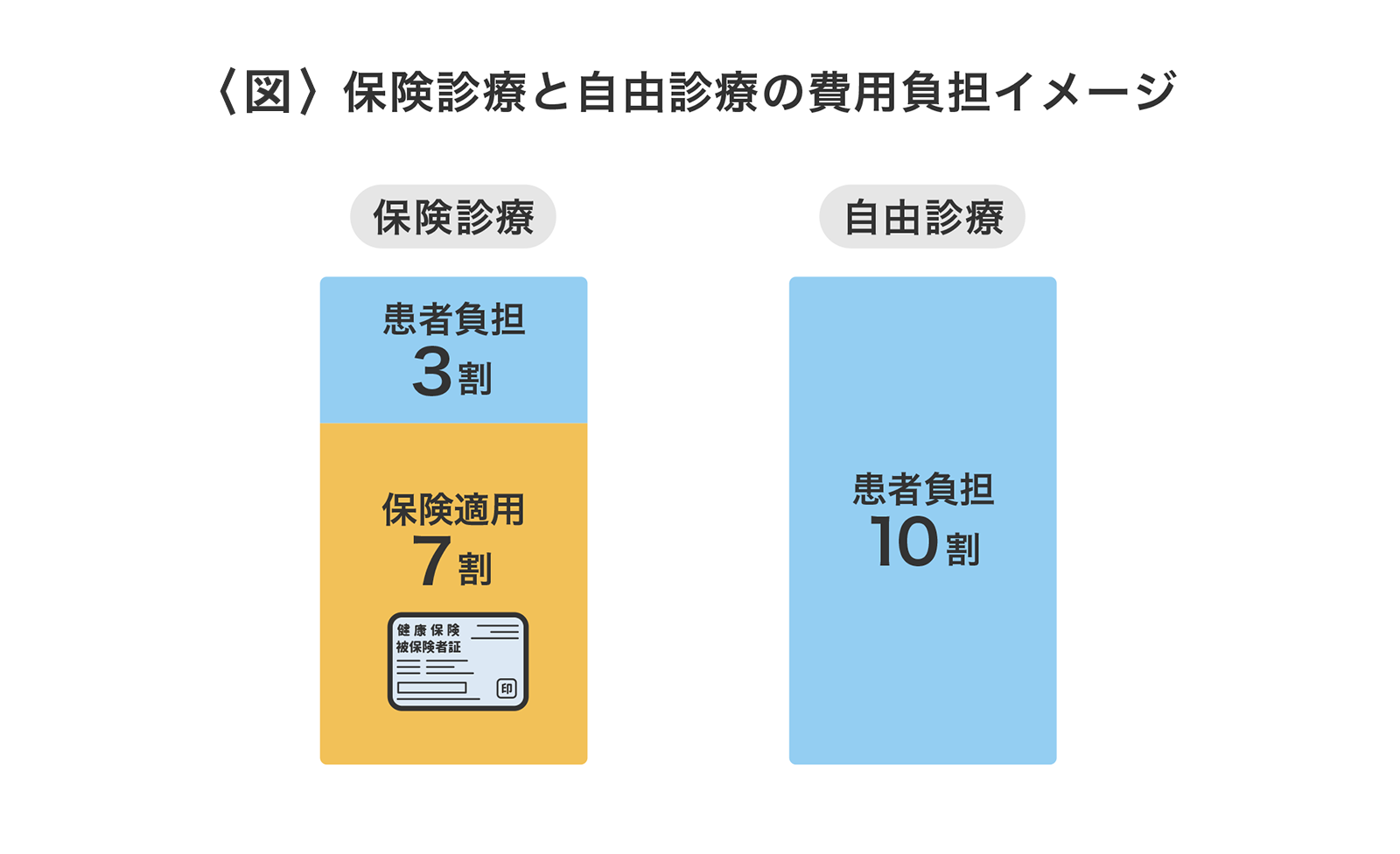

自由診療と保険診療の大きな違いは、自己負担額の割合と受けられる治療の内容や範囲にあります。

私たちが普段、医療機関で受ける診察や治療の多くは、公的医療保険が適用される「保険診療」に該当します。対して、自由診療は治療の選択肢が広がる一方で、費用面や安全面において、自己責任での判断も求められます。ここでは、自由診療と保険診療の違いについて解説します。

費用負担の違い

保険診療では、国によって定められた診療報酬にのっとり、診療が実施されます。ひとつひとつの診療行為に点数が定められており、患者は点数を基に算出された医療費のうち、一部(原則1~3割)を自己負担として支払います。

保険診療は全国一律で適用されるしくみのため、日本全国どこで治療を受けても医療費は変わりません。一方、自由診療では、医療機関が独自で治療費用を設定しています。そのため、同じ診療行為であっても、医療機関ごとに費用が異なります。

また、公的医療保険が適用されないため、患者は治療費の全額を自己負担で支払う必要があります。治療内容によっては数百万円以上の出費になるケースもあります。

受けられる治療の違い

保険診療が適用されるのは、国民健康保険法や健康保険法によって定められた治療法です。国の審査を通った安全性の高い治療を受けることができますが、国内で承認が下りている治療法であることが前提となります。

そのため、海外で効果が認められている治療法や医薬品があったとしても、それらが国内で未承認の場合は保険診療の対象にはなりません。また、あくまで病気やケガの治療を目的としているため、審美目的の美容医療なども適用対象外となります。

一方、自由診療では、未承認の最新技術の治療や医薬品の使用に加え、審美目的の美容医療まで、幅広い選択肢から自分に合った治療法を選ぶことが可能です。

自由診療のメリット・デメリット

自由診療は、公的医療保険の枠にとらわれず、ご自身の病状や体質に合った治療法を選べるという大きなメリットがあります。しかし、すべての費用が自己負担となるため、保険診療に比べると治療費は高額になりやすいというデメリットもあります。

自由診療を検討する際には、メリット・デメリットを理解し、治療の自由度と費用のバランスを考えることが重要です。

メリット

自由診療は保険適用の制限を受けずに、ご自身にとって最適な治療法を選択することができます。保険診療では認められていない、国内で未承認の治療法や海外で開発された新薬も選択肢に加えられるため、病状に合わせた治療の幅が広がります。

また、医師や医療機関の選択にも制限がなく、信頼できるクリニックや専門医をご自身で選んで診療を受けられる点も、メリットといえるでしょう。

保険制度に縛られず、患者と医師が話し合いながら治療方針を決めていくため、ご自身の生活スタイルに合わせた診療の選択も可能になります。

デメリット

自由診療の一番のデメリットは、費用の全額が自己負担になる点です。保険診療で認められている「高額療養費制度」など、医療費の負担を軽減する制度も対象外となるため、経済的負担はかなり大きくなります。

また、対象の診療行為に対して、自由診療と保険診療を併用する「混合診療」は原則禁止されています。一部の治療が自由診療になると、その関連部分もすべて自由診療の扱いとなり、自己負担額が増える懸念があります(*1)。

さらに、自由診療で提供される診療行為の中には、科学的根拠がまだ十分に確立されていないものもあり、安全性や有効性をよく確認する必要があります。

参考資料

- (*1)内閣府「保険診療と保険外診療の併用療養制度(いわゆる混合診療)」

- 厚生労働省「患者申出療養制度」

- 厚生労働省「患者申出療養制度」

自由診療の対象となる治療例と費用

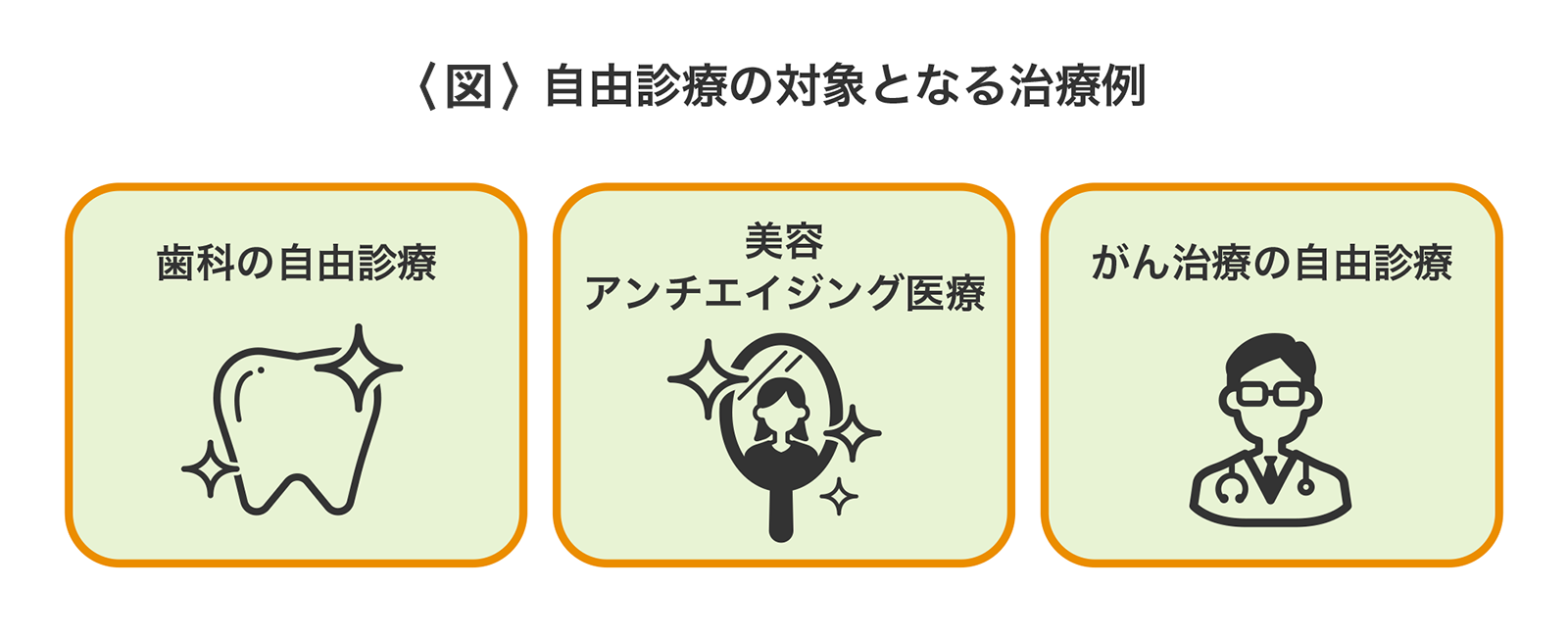

自由診療には、眼科や歯科をはじめ、審美目的の美容医療、がん治療に至るまで、幅広い分野の診療行為があります。

ここでは、以下の分野における自由診療の例と費用感をご紹介します。

歯科の自由診療

保険診療で受診可能な歯科ですが、自由診療の処置も多くあります。

インプラント治療

失われた歯をきれいに補うため、歯を失った部分に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着します。検査代や手術代込みで、1本約30万円~が一般的とされています。なお、一部の条件を満たす場合には、例外的に保険適用となる場合もあります(*2)。

参考資料

- (*2)厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」

セラミック治療

銀歯の代わりに、セラミックなど審美性の高い素材を使用する処置のことです。つめ物か、かぶせ物かによっても価格は変わりますが、一般的に数万~20万円以上が相場となります。

ホワイトニング

歯を白くする処置のことです。種類や内容によって価格は変わり、1回の施術で2万~8万円程度が相場です。

なお、歯科の分野においては、自由診療であっても目的に応じて医療費控除の対象となるケースがあります(*3)。

参考資料

- (*3)国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

美容・アンチエイジング医療

美容目的の医療はすべて自由診療に該当します。肌や見た目の若々しさを保つことを目的とした様々な施術があります。

ボトックス注射

シワ改善や多汗症の治療などに使われる施術です。部位にもよりますが、1回の施術で数千円~数万円かかります。

レーシック(視力矯正手術)

視力を矯正する手術です。手術の内容によって変わりますが、20万円前後~30万円以上かかります。

AGA(薄毛治療)

薄毛を治療するための施術です。長期的な治療となるため、月額料金を支払いながら継続的に通うケースが多いです。一般的には、月数千円から数万円かかります。

がん治療の自由診療

保険診療では対応できないがん治療の選択肢として、自由診療が検討されることがあります。

免疫療法

自己免疫を活用する治療方法です。種類によって費用は変動し、100万~400万円前後かかります。

抗がん剤治療

国内未承認の抗がん剤治療をする場合、自由診療の扱いとなります。たとえば、過去に未承認だったイピリムマブという薬は、1回あたりの抗がん剤の費用だけで350万円ほどかかっています(*4)。

陽子線治療

がんの陽子線治療を自由診療で受ける場合、治療費の目安は約300万円となります。

参考資料

- (*4)以下のサイトを参考に、68㎏の男性に1回投与する場合として算出。

自由診療と保険診療の併用(混合診療)

自由診療と保険診療を同時に受ける「混合診療」は、原則として禁止されています。そのため混合診療を行うと、保険診療で本来3割負担となる部分も自由診療扱いとなり、治療費の全額を自己負担しなければなりません。

ただし、厚生労働省が特例として認めた場合に限り、例外的に併用が可能です。たとえば「先進医療」として認められると、高度な技術を用いた自由診療部分と、通常の保険診療部分とが分けて計算されるため、保険診療部分については自己負担額が軽減されます。

また、患者申出療養制度では、一定の手続きを経ることで、患者が希望する先進的な治療を保険診療と併用して受けることができます(*5)。

参考資料

- (*5)厚生労働省「患者申出療養制度」

自由診療を受ける際の注意点

自由診療は治療の自由度は高いものの、費用やリスクのすべてを自分で把握・判断する必要があります。保険診療とは異なり、費用の上限や医療内容の基準が不明確なこともあるため、事前の情報収集や医師との十分な相談が欠かせません。

ここでは、自由診療を受ける際に注意したいポイントを紹介します。

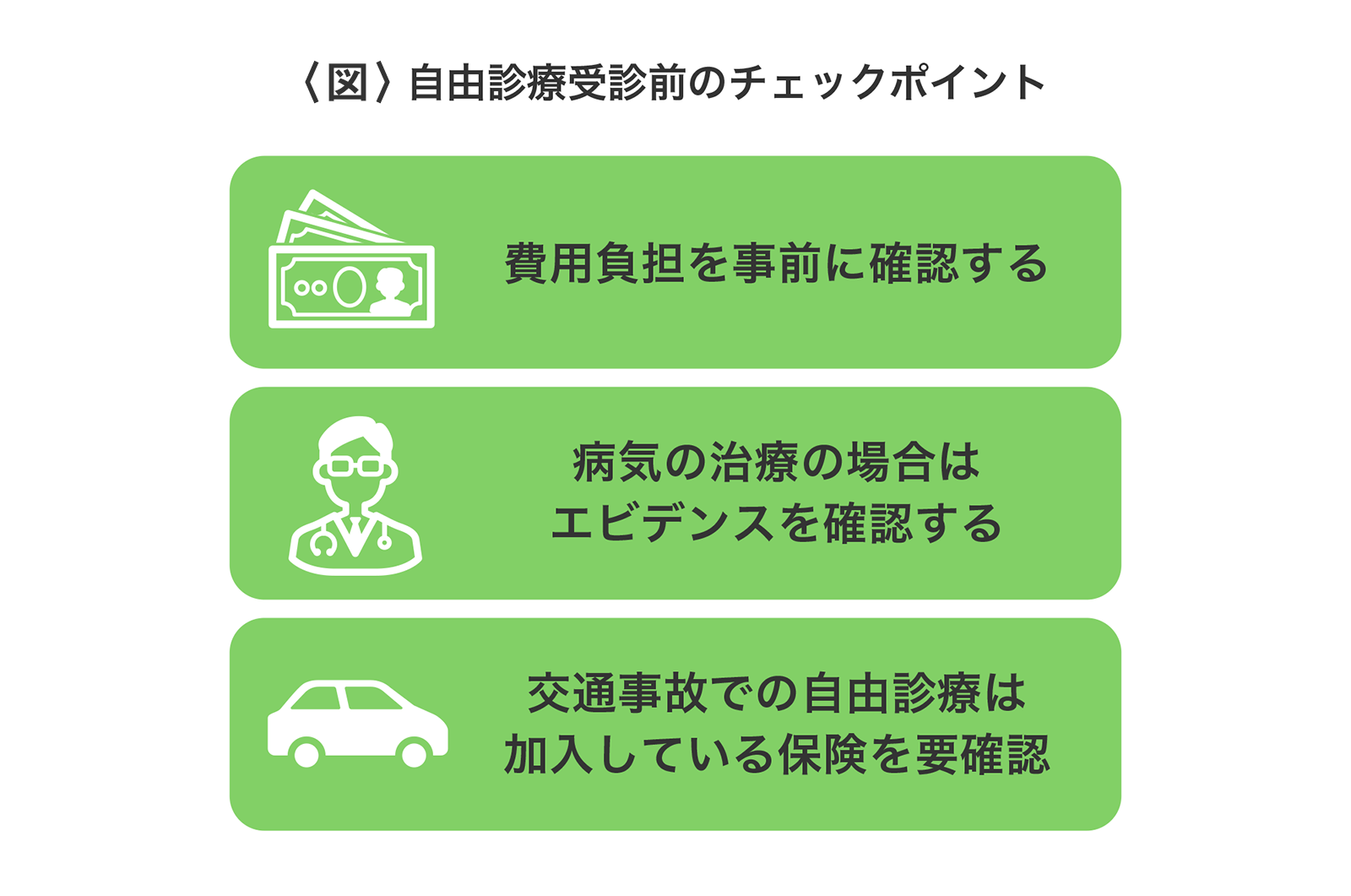

費用負担を事前に確認する

自由診療は全額自己負担であることから、高額な支払いになることを想定し、事前に詳細な見積もりを取り、具体的にかかる金額を確認しておきましょう。分割払いの可否など、支払い方法も含めて確認しておくと安心です。

また、がん保険や先進医療保険特約など、自由診療にかかる費用の一部をカバーできる民間の保険商品もあります。ご自身で加入している保険の保障内容も併せて確認しておくようにしましょう。

あんしん生命の「あんしんがん治療保険」では、オプション(がん特定治療保障特約)を付加することで、がん治療のための自由診療等を保障します。

病気の治療の場合はエビデンスを確認する

自由診療の中には、科学的根拠が十分に確立されていない治療が含まれることもあります。治療を受ける前には、厚生労働省や医療機関が公開している情報を確認し、安全性や有効性に関するデータをチェックするようにしましょう。

特に、国内で未承認の治療法を選ぶ場合は、臨床試験の有無や治療実績、リスクについて医師から十分な説明を受けることも大切です。不安がある場合は、セカンドオピニオンを利用するのもいいでしょう。

交通事故での自由診療は要注意

一般的に、交通事故によるケガの治療費は過失割合に応じて、自動車保険から支払われます。しかし、自由診療を選択する場合、加入している保険の内容によっては全額補償されないケースもあるため、注意しましょう。

自動車保険の補償対象になるかは、保険会社の審査条件によっても異なります。交通事故によるケガの治療で自由診療を検討する場合、ご自身の保険内容や事故の過失割合も含めて、慎重に判断するようにしましょう。

自由診療を受ける際は、リスクや費用を十分に確認しよう

この記事では自由診療の概要についてご紹介しました。押さえておきたいポイントとして自由診療は、治療費が全額自己負担になること、混合診療が原則禁止であることが挙げられます。ただし自由診療でも医療費控除が受けられるケースがあったり、がん治療の場合は自由診療の一部を保障するがん保険があったりもします。

自由診療を検討する際は、安全面を含め、自分に合った納得できる治療であるかを確認するとともに、費用を軽減できる方法がないかも、併せて確認するようにしましょう。

おすすめ商品

がんの治療に備え、様々な治療法にも対応できるようにしたい方

保険の選び方に迷われた際は、お気軽にご相談ください。

“どんな保険を選んだらいいかわからない”

“ぴったりの保険を教えてほしい”

そんなあなたのギモンにお答えします!

分かりやすいパンフレットを

お取り寄せ

経験豊富な「保険の専門家」をご紹介